个人简介:

个人简介:

伊思特(E.A.S.T.scape)的创始人、首席设计师翟俊先生,系美籍华裔景观建筑师,江苏省外国专家,现为苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授。1990年获北林大园林设计硕士学位,同年获美国名校宾夕法尼亚大学景观建筑与区域规划系奖学金,从师于博士导师,著名的生态规划设计创始人迈克哈格(Ian.L.McHarg)和景观都市主义创始人之一的詹姆斯·科纳(JamesCorner),是迈克哈格在中国唯一弟子。从1993年到2003年间,出任维墨(VollmerAssociates),易道(Edaw)等多个著名景观设计公司的高级景观规划与设计师和项目负责人,曾获得过多项国际级奖项。

主要事迹:

主要事迹:

2.2.4 共生共存

日本著名建筑师和建筑理论家黑川纪章1987年出版了《共生哲学》一书。他将共生思想应用到建筑领域,成为其城市设计哲学理念的主体。他认为,共生一词在 21 世纪,将会成为时代的关键词。他的共生哲学的含义涵盖了社会与生活的各个领域,其核心是兼容并蓄的共存理念[9]。

在共生语境中研究城市综合的景观基础设施体系就是要找出其各组分最基本的特点,以及它们彼此间相互依存和相互合作的"共生性", 强调共同适应、共同发展、共同优化,屏弃彼此间支配和从属现象的存在。一方面,城市景观基础设施作为一个动态的、开放的、多元组合的共同体,不是多功能的简单叠加,而是各功能之间的相互协调、促进和激发。通过共生机制,各系统组分相互作用和协作,形成多样的功能、结构和生态关系。共生导致有序,多样性导致稳定,各系统相得益彰。另一方面,城市景观基础设施在城市中不是一个封闭的空间体系,虽然它能够较为独立地承载部分城市功能,但更重要的是与城市的社会、经济、文化和生态协同发展,最终达到促进城市肌体高效运行,创造高质量城市空间形态和开放空间系统的共生环境。

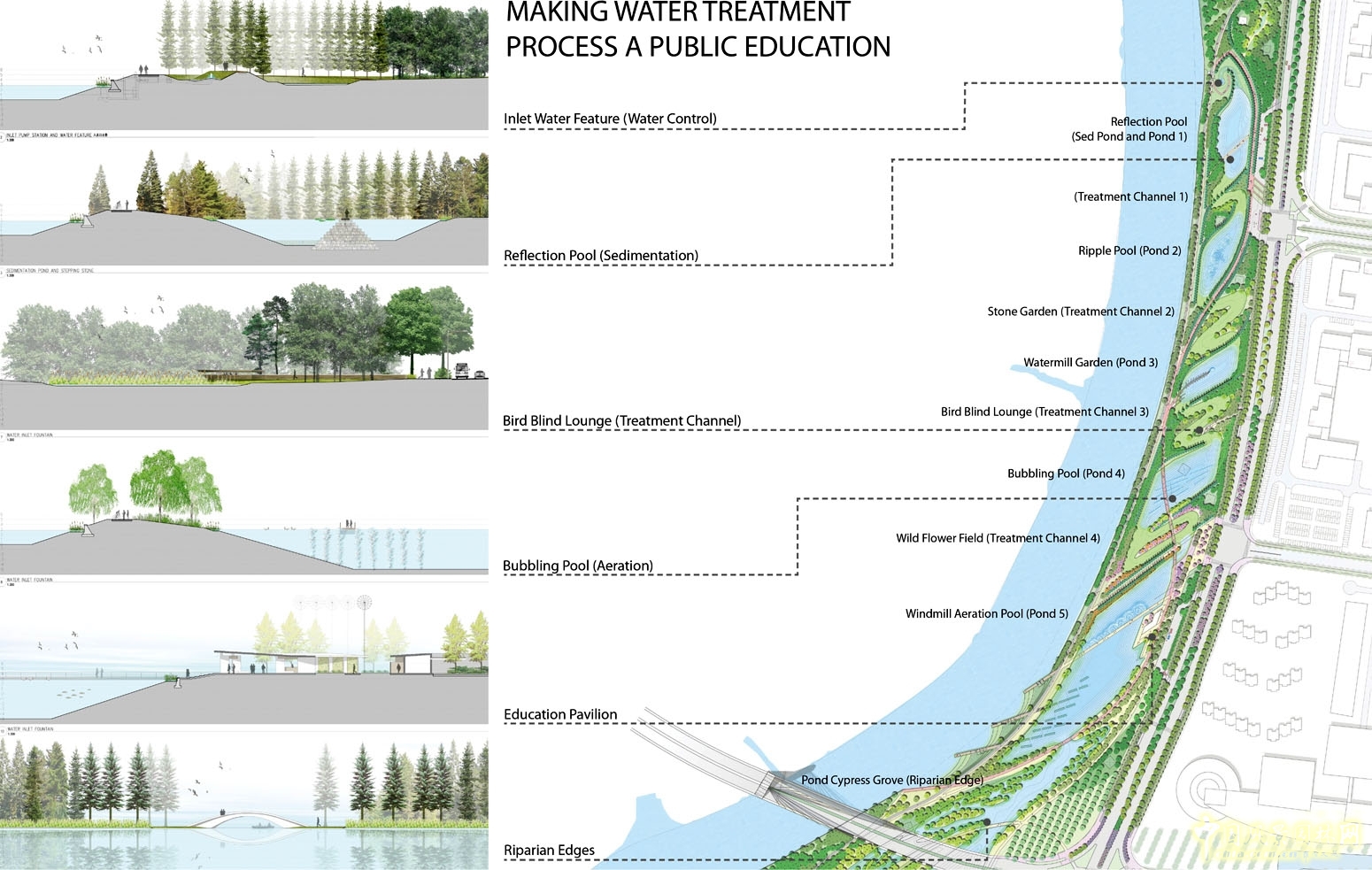

由美国著名事务所SWA规划设计的吴淞江昆山花桥段生态工程,通过景观基础设施的建立,对雨水处理与河水净化、公众的休闲娱乐与环保教育、动植物生境的修复进行综合设计,从而形成互惠互利的共生关系。该项目很好地诠释了生态过程与基础设施之间"双赢"和"共存"的相互关系,作为将众多因素连接在一起的结缔组织,景观基础设施能够将具有不同特质的元素融合在一起,并逐渐促成它们之间的共生关系,从而实现生态过程与基础设施的彼此融合(图5)。

图4 协同整合的景观基础设施

3 结论与讨论

"城市基础设施的结构、数量形态,已经延伸成为城市发展的功能结构、空间布局和自我调节的导向性因素,许多困扰城市发展的问题最终要靠改善基础设施才能从根本解决" ③ 。显然,现代主义简单的城市基础设施集中式网格及分级体系不再有效和必要,它们将被一种更综合、更高效、更经济、更开放和更具持续性的基础设施--景观基础设施所取代。

景观基础设施作为一种城市多功能的媒介和载体,能够提供以各种生态过程为主导的绿色基础设施和以市政工程为主导的灰色基础设施之间流动交换的共生界面,并催生和协同它们调彼此间的互动与联动、合作与交换、互补与互惠、镶嵌与混入,直至相互融合,达到共同适应、共同优化和共同发展。只有这样,城市基础设施各要素之间才能形成功能最大化、效益最大化和成本最小化的整体,从而实现区域内生态网络、交通网络、户外休闲娱乐的步行网络一体化运作的"协同双赢"与"共生共存"的景观基础设施发展范式。这种新型的范式是以实现 "统筹城市开放空间系统发展"为目标,它不再是一个只满足高性能的城市机器,而是一个有生命的多功能混合体;它不再屈服于现代主义的简化原则,而是表达出一种更高层次的复杂性,来更多元地接近当代社会和生活的多样化,从而真正体现"Civic"为公众和社会服务的本意。

然而毋庸质疑,景观基础设施的理论与实践还是一个新的领域,目前尚在形成过程中,它仍然和其他理念发生着频繁的交叉(如生态基础设施、绿色基础设施),可见对这个概念在学术上的论证和探讨还任重道远。但尽管如此,这种思想是在经过了西方数百年工业化和城市化发展,对传统城市中习以为常的城市基础设施深入思考后,对此提出的挑战。景观基础设施的范式体现了一种跨学科的思考和协同共生的合作关系,它不光提供一种新的视角,也蕴涵着新的方法论。在我国的快速城市化进程中,也逐步面临西方社会所经历的种种问题,而在土地面积和人地关系方面却面临着比西方更为紧张和严峻的现实[10]。景观基础设施就是在解决如何在有限的国土面积上,以最少的用地达到最大的社会、经济需求和生态系统服务的贡献。因此,探索结合我国实际的景观基础设施的具体操作与应用具有现实意义。

(作文作者系苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授。)

参考文献(References)

[1] 城市基础设施[EB/OL] [2011-03-18].http://baike.baidu.com/view/427936.htm.

[2] Pierre B?langer. Redefining Infrastructure//Mohsen Mostafavi & Gareth Doherty (ed). Ecological Urbanism [M]. New York : Lars Müller Publishers, 2010: 238-239.

[3] ZHAI Jun(翟俊).基于景观都市主义的景观城市[J].建筑学报.2010(11):6-11.

[4] Green Infrastructure [EB/OL] [2011-03-18]. www.sprawlwatch.org/greeninfrastructure.pdf.

[5] 文桦采访. 从景观基础设施看事业新风景访LA设计师格杜o阿基诺[J].风景园林,2009 (03):41-43.

[6] Afterword,from Landscape Infrastructures DVD edited by Pierre Bélanger (University of Toronto, 2009)

[7] Alex Wall. "Programming the Urban Surface" in James Corner (ed). Recovering landscape: essays in contemporary landscape architecture. New York: Princetown Architectural Press, 1999, pp238-239.

[8] ZHAI Jun(翟俊).基于景观基础设施的景观城市――景观都市主义之路 [J].景观设计学,2009(05):16-21.

[9] HE Zi-li(何自力),XU Xue-jun(徐学军).生物共生学说的发展与在其他领域的应用研究综述[J].企业家天地(理论版),2006(11):132.

[10] LIU Hai-long(刘海龙),LI Di-hua(李迪华),HAN Xi-li(韩西丽).生态基础设施概念及其研究进展综述[J]. 城市规划 2005(09):69-75

注释(Notes)

①中国交通技术网[EB/OL][2011-03-18].http://www.tranbbs.com/news/cnnews/Construction/news_77135_2.shtml

② 加里·斯特朗在1996年第10卷第三期的Places杂志上,发表了题为"作为景观的基础设施[作为景观的基础设施,作为基础设施的景观]"一文,并首次提出了景观基础设施的概念

③引自CHEN Ji-song(陈继松),ZHANG Wen-ping(张文平),ZHOU Mao-xin(周茂新),YU Jian-zhong(余建中) 城市基础设施现代化指标体系研究[EB/OL]. 浙江省建设厅,2007

图注(Image Notes)

图1 纽约市基础设施示意图

Fig.1 Illustration of New York Public Infrastructure

图2 公共空间与交通基础设施混合形态

Fig.2 Hybrid Morphology of Public Space and Transplantation Infrastructure

图3 河水净化与公众休闲融为一体

Fig. 3 Synergy of Water Purification and Public Recreation

图4 协同整合的景观基础设施

Fig. 4 Integrated Landscape Infrastructural System

图5 河水净化成为公众参与的可视化过程

Fig. 5 Making Water Purification a Public Engagement Process

推荐阅读:

王澍:谈中国建筑未来20年

李建新:2012中国景观行业新锐设计师访谈

姚仁喜:缓慢的艺术

庞伟:景观设计“七宗罪”